À quoi servent les espaces publics numériques (EPN)? Sur le papier, la réponse est simple : à accompagner le public vers ce qu’on appelait, dans les années 1990 (je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans…), les « nouvelles technologies de l’information et de la communication ».

Ce qui pass e notamment, et très basiquement, par l’accès à Internet (dont on a parfois tendance à oublier qu’il est une ressource inégalement répartie). Bref, à lutter contre la fameuse « fracture numérique » qui, depuis plus de vingt ans, mobilise élus, acteurs de terrain, chercheurs et sommets internationaux sur la « société de l’information ».

e notamment, et très basiquement, par l’accès à Internet (dont on a parfois tendance à oublier qu’il est une ressource inégalement répartie). Bref, à lutter contre la fameuse « fracture numérique » qui, depuis plus de vingt ans, mobilise élus, acteurs de terrain, chercheurs et sommets internationaux sur la « société de l’information ».

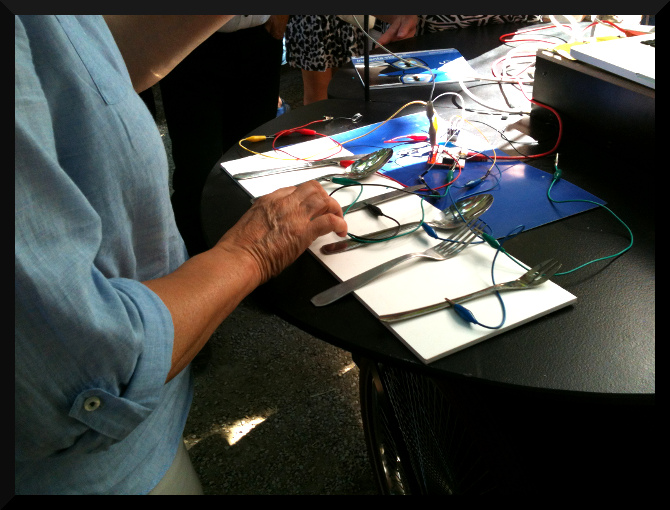

Sur le terrain, c’est évidemment beaucoup plus compliqué. Parce qu’il n’y a pas une, mais des « fractures numériques » — géographique, sociale, générationnelle, voire cognitive. Parce qu’il n’y a pas un, mais des publics, et qu’accompagner mamie Germaine vers l’ordinateur, ce n’est pas aider son fils chômeur de longue durée à maîtriser un logiciel de traitement de texte ou un tableur, ou expliquer à ses petits-enfants comment faire un usage raisonné des réseaux sociaux. Et parce qu’accompagner est une notion fourre-tout, qui ne dit pas grand-chose de ce qui, au final, est transmis.

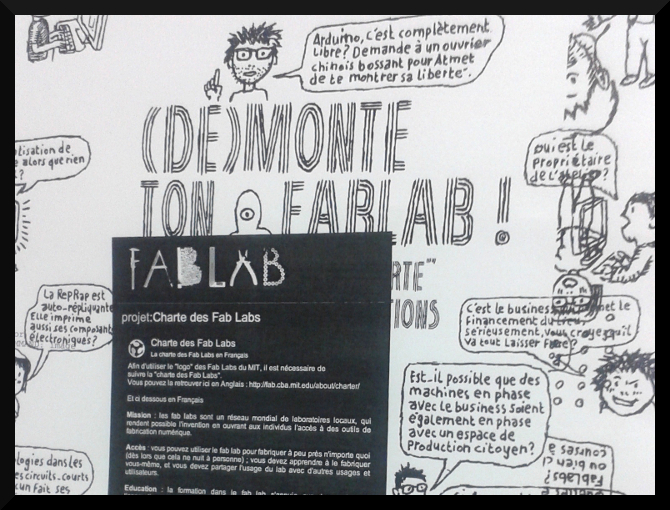

À quoi servent les EPN ? Les premiers à s’interroger, ce sont ceux qui les animent, ces médiateurs numériques (on dit aussi, mais un peu moins de nos jours, me semble-t-il, animateurs multimédia) qui aujourd’hui sont précisément là où ça coince, confrontés à des populations pour qui le contact avec l’objet technologique est souvent lointain, fragmenté, surfacique — assez éloigné, en tout cas, du rapport compréhensif, agile, démystifié à l’œuvre dans les communautés hackers et makers. Que faut-il transmettre, et comment ? Avec quels outils ? Comment les EPN peuvent-ils s’inscrire dans le champ émergent des « tiers-lieux » ? Faut-il transformer tous les EPN en fab labs , en profitant de l’effet d’aubaine créé l’an passé par l’appel à projet de Fleur Pellerin ? Si ces espaces sont un service public, alors quel(s) service(s), pour quel(s) public(s) ?

Autant de questions posées lors des premières Rencontres des usages numériques de l’Internet citoyen (Reunic), la semaine dernière à Marseille, à l’initiative d’Arsenic Paca, l’association régionale des acteurs de l’accès public à Internet et au numérique. Rencontres auxquelles j’étais invitée le mercredi 11 au soir, en compagnie du journaliste et documentariste Gilles Rof et de Yannick Vernet, responsable des projets numériques à l’École supérieure de la photo d’Arles, à un débat intitulé « La révolution de nos vies numériques : quelle place construisons-nous entre espaces privé et public? », imaginé et animé par Emmanuel Vergès, directeur de L’Office. Où il fut question, pêle-mêle, de réappropriation, de circulation de l’information, d’intervention citoyenne à l’heure des réseaux, de construction d’usages, d’expériences et de savoirs communs, mais aussi de surveillance, de traçage, de big data… Et, bien entendu, de médiation — puisque nous sommes tous les trois, à notre manière, des médiateurs — ou des interfaces.

Autant de questions posées lors des premières Rencontres des usages numériques de l’Internet citoyen (Reunic), la semaine dernière à Marseille, à l’initiative d’Arsenic Paca, l’association régionale des acteurs de l’accès public à Internet et au numérique. Rencontres auxquelles j’étais invitée le mercredi 11 au soir, en compagnie du journaliste et documentariste Gilles Rof et de Yannick Vernet, responsable des projets numériques à l’École supérieure de la photo d’Arles, à un débat intitulé « La révolution de nos vies numériques : quelle place construisons-nous entre espaces privé et public? », imaginé et animé par Emmanuel Vergès, directeur de L’Office. Où il fut question, pêle-mêle, de réappropriation, de circulation de l’information, d’intervention citoyenne à l’heure des réseaux, de construction d’usages, d’expériences et de savoirs communs, mais aussi de surveillance, de traçage, de big data… Et, bien entendu, de médiation — puisque nous sommes tous les trois, à notre manière, des médiateurs — ou des interfaces.

(Voir ci-dessous, pour ceux qui ont une heure et demie devant eux. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, les vidéos de l’événement sont à picorer en ligne et je recommande tout spécialement l’intervention de Simon Sarazin, membre du « facilitateur de communs » Unisson et de La Coroutine de Lille, et celle de l’anthropologue Pascal Plantard, spécialiste des usages du numérique et auteur en 2011 de Pour en finir avec la fracture numérique.)

Quitte à ne pas faire le voyage juste pour une soirée — et puisque la grève des cheminots m’offrait un prétexte rêvé — je suis restée également toute la journée suivante. L’occasion de participer, sous les arbres de la Friche Belle de Mai, à l’un des ateliers du matin, animé par le délégué régional d’Arsenic, Stéphane Delahaye : « Quelles bases du numérique apporter à nos publics ? », ainsi présenté dans le programme :

« Et si on revenait aux fondamentaux ? Finalement, quelles sont les compétences numériques de base que nous souhaitons développer chez nos usagers ? »

Cette discussion faisait suite à un premier document travaillé par l’équipe d’Arsenic en 2011, dans lequel on pouvait lire, en introduction, ces quelques paragraphes :

« Si la plupart des référentiels de formation ou d’animation reposent essentiellement sur une approche manipulatoire du numérique (écrire un texte, allumer et éteindre un appareil, retoucher une photo, etc.), force est de constater que peux d’entre eux s’intéressent au sens que les usagers donnent à ces contenus, et encore moins à la validation de prérequis plus fondamentaux. […] »

« Au-delà des compétences en matière d’outils et du fait qu’existent des rythmes différenciés d’apprentissage entre les générations en fonction du milieu social et du mode de rapport à la culture et aux médias, nous ne pouvons faire l’impasse sur les questionnements qu’ouvre la définition d’un cadre conceptuel de la culture numérique. »

« C’est là la première ambition du projet « Compétences numériques de base » proposé par Arsenic : se questionner sur la « culture numérique » afin de compléter les approches actuelles qui consistent avant tout à accompagner les publics des espaces publics numériques essentiellement sur la manipulation des outils et services numériques. »

Aller au-delà de la transmission des seules compétences manipulatoires, sortir de l’approche fonctionnaliste, développer les compétences compréhensives, envisager le numérique comme une culture, avec ses spécificités (virtualisation, interactivité, hypertextualité) ; ne pas s’enfermer dans des outils particuliers, « ne pas tromper les gens en se contentant de la couche superficielle », a même dit Stéphane Delahaye. Autant d’enjeux qui font évidemment écho aux aspirations de réappropriation technologique, d’empowerment, de transparence des processus, portées par les hackers ou le mouvement du logiciel libre. Chez les médiateurs numériques, on est de plus en plus conscient qu’un rapport actif à un environnement où la technologie est toujours plus présente passe par une meilleure compréhension de l’infrastructure (savoir, par exemple, que ses e-mails sont stockés sur un serveur distant) et par une acculturation à la démarche algorithmique.

(Note copinage, au passage : à ce sujet, le nouveau livre Lire, écrire, compter, coder des amis Frédéric Bardeau (cofondateur de Simplon, l’école de codeurs sociale et solidaire de Montreuil) et Nicolas Danet sort demain. Il sera disponible en ligne, et devrait débarquer dans toutes les bonnes librairies d’ici quelques jours.)

Seulement voilà : à la différences des hackers, makers ou libristes — même engagés dans des dynamiques d’éducation populaire — les médiateurs travaillant dans les EPN sont directement confrontés aux populations les plus éloignées de cette fameuse culture numérique, et font face à des problématiques bien différentes — par exemple, aider des demandeurs d’emploi à maîtriser les logiciels de bureautique courants : c’est aussi ça, le service au public. Utiliser des outils libres plutôt que propriétaires n’est dès lors pas un choix simple ni anodin. Organiser des initiations au code pour les plus jeunes n’est pas forcément la priorité — même si c’est une piste envisagée pour diversifier les publics. Expliquer comment fonctionne le réseau ne fait pas nécessairement partie de la fiche de poste (moins, en tout cas, que d’être capable d’expliquer à mamie Germaine comment envoyer un e-mail ou utiliser un moteur de recherche). C’est évidemment tout l’enjeu, et toute la complexité, des discussions engagées à Reunic et ailleurs.

Seulement voilà : à la différences des hackers, makers ou libristes — même engagés dans des dynamiques d’éducation populaire — les médiateurs travaillant dans les EPN sont directement confrontés aux populations les plus éloignées de cette fameuse culture numérique, et font face à des problématiques bien différentes — par exemple, aider des demandeurs d’emploi à maîtriser les logiciels de bureautique courants : c’est aussi ça, le service au public. Utiliser des outils libres plutôt que propriétaires n’est dès lors pas un choix simple ni anodin. Organiser des initiations au code pour les plus jeunes n’est pas forcément la priorité — même si c’est une piste envisagée pour diversifier les publics. Expliquer comment fonctionne le réseau ne fait pas nécessairement partie de la fiche de poste (moins, en tout cas, que d’être capable d’expliquer à mamie Germaine comment envoyer un e-mail ou utiliser un moteur de recherche). C’est évidemment tout l’enjeu, et toute la complexité, des discussions engagées à Reunic et ailleurs.

(Me revenaient, en les écoutant, des discussions avec quelques amis geeks défenseurs acharnés de la ligne de commande : tellement plus simple, disent-ils, tellement plus sûre, tellement plus efficace. Pourquoi diable s’embêter avec des interfaces graphiques quand on peut parler directement à la machine ? Pourquoi ne pas y éduquer les utilisateurs ? Je donnerais cher pour les lâcher au milieu de mamie Germaine et de ses copines.)

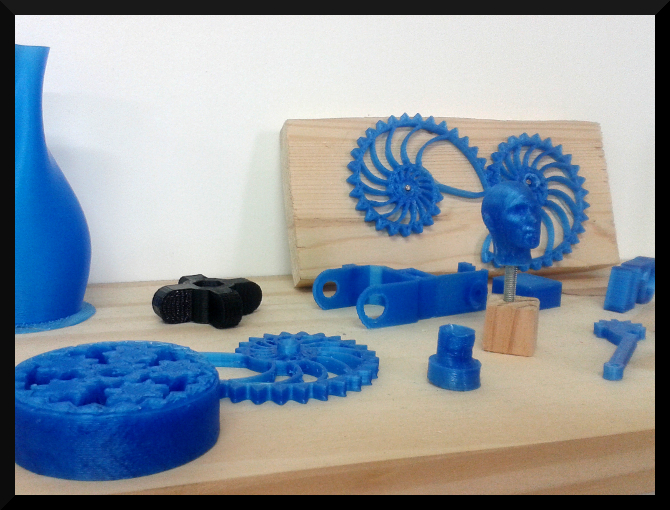

Alors, la médiation numérique, pour quoi, pour qui, et comment ? Quelles pistes pour réduire les fractures numériques ? Jeudi soir dernier, dans la moiteur marseillaise, alors que nous étions attablés autour d’une bière fraîche, Pascal Plantard m’a raconté la belle histoire du centre social de Chemillé, dans le Maine-et-Loire. Là-bas, les animateurs de l’espace public numérique ont monté La Fabrique, un fab lab temporaire qui s’est pérennisé et qui a depuis donné lieu à plusieurs projets : un fab lab mobile, la « Fabricaravane », un club Arduino (autour des fameux microcontrôleurs italiens) pour amateurs d’électronique, mais aussi une quincaillerie collaborative.

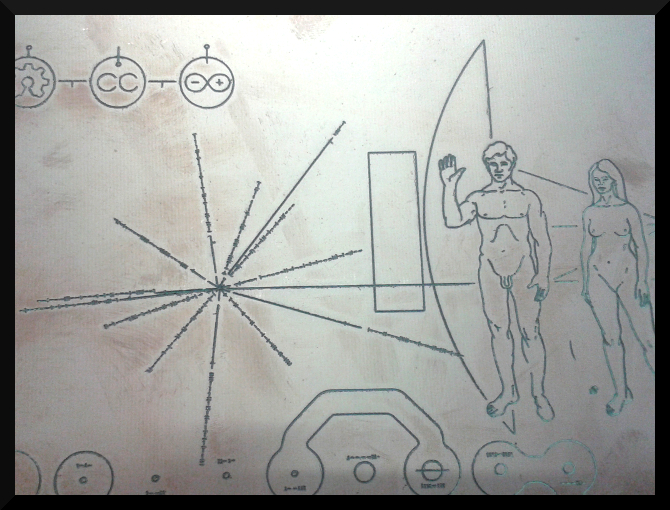

À Chemillé, on a fait du fab lab un lieu de bricolage, au sens large du terme, ancré dans un territoire, capable d’attirer jeunes et moins jeunes pour faire circuler les savoirs et les pratiques entre générations. L’acculturation au numérique passe aussi par ces ponts jetés entre les boîtes de vis des « aînés » et les imprimantes 3D, par ces mélanges entre « un mec qui fait du macramé et un mec qui fait de l’informatique ». Après tout, les communs, dont on parle tant depuis quelques années, sont tout sauf une idée neuve. Le réseau réinvente, reconfigure, retravaille, étend des pratiques parfois très anciennes et très localisées. Chercher ce qui relie au moins autant que ce qui fait rupture, c’est aussi une manière de réduire les fractures.

***

Bonus track

***

Et merci à Emmanuel Vergès, Stéphane Delahaye, Emmanuel Mayoud, Gilles Rof, Yannick Vernet, Pascal Plantard, ainsi qu’à l’équipe de Zinc et notamment Céline Berthoumieux pour l’accueil et la richesse des échanges. Bonne route à Arsenic et aux Reunic !